想必大多數人都知道周,春秋,戰國,可能也會知道其中的一些歷史事件,但想必對其中的邏輯脈絡不是很清楚,下面就給大家理順一下。

周朝(前1046年—前256年)是中國歷史上繼商朝之後的第三個王朝。 周朝分為“西周”(前11世紀中期-前771年)與“東周”(前770年-前256年)兩個時期。 西周由周武王姬發建立,定都鎬京(宗周)(今陝西西安西南),成王五年營建東都成周洛邑(今河南洛陽);公元前770年(周平王元年),平王東遷,定都雒邑(成周)(今河南洛陽),此後周朝的這段時期稱為東周。史書常將西周和東周合稱為兩週。

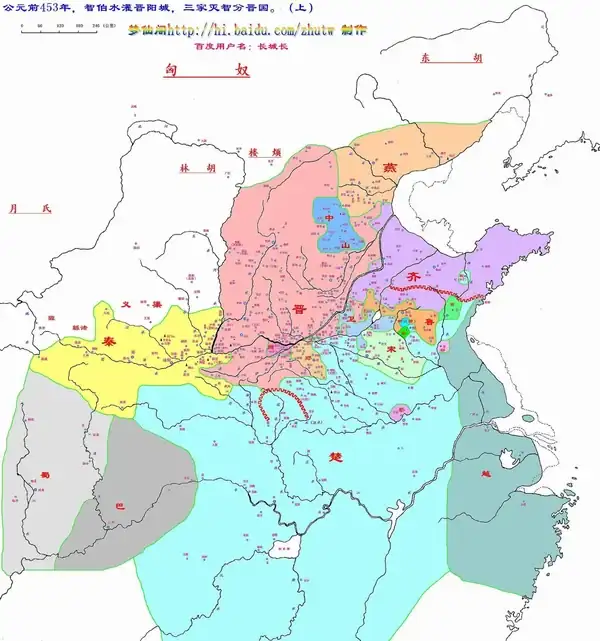

其中東周時期又稱“春秋戰國”,以韓、趙、魏聯手打敗執政的智氏家族,三家分晉為分水嶺,分為“春秋”及“戰國”兩部分。

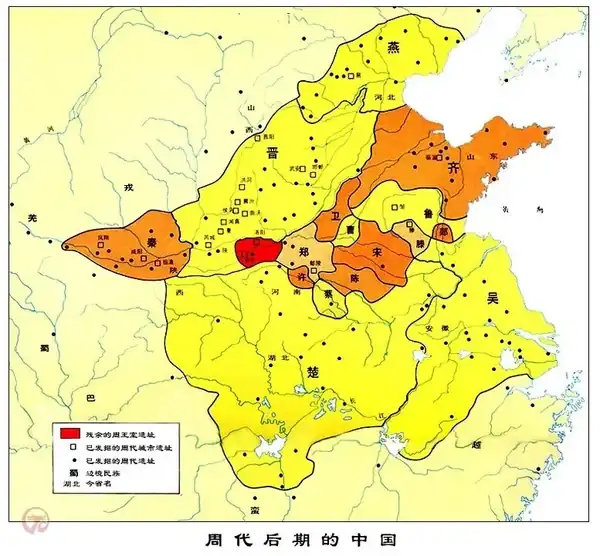

西周

西周(公元前1046年―公元前771年)是由周文王之子周武王滅商後所建立,至公元前771年周幽王被申侯和犬戎所殺為止,共經歷11代12王,大約歷經275年。先後定都於鎬京和豐京(今陝西西安西南),周成王五年營建東都成周洛邑(今河南洛陽)。

歷史上將東遷之前那一時期的周朝稱為西周。周朝是中國遠古社會的鼎盛時期。從西周開始,進行境內各個民族與部落不斷融合的過程,在這期間,華夏族逐步形成,成為現代漢民族的前身。從周朝開始,進行境內各個民族與部落不斷融合的過程,其它還有夷、蠻、越、戎狄、肅慎、東胡等諸多少數民族。西周國野之制最為典型,到春秋時期國野之制開始瓦解,到戰國則普遍為郡縣。

西周後期社會矛盾包括統治集團內部矛盾日趨激化,對土地以及政權的爭奪,加速了西周的滅亡。國人暴動動搖了西周統治的基礎,公元前771年,烽火戲諸侯的周幽王被犬戎殺死,西周滅亡。

公元前770年,申侯和其它一些諸侯立周平王(宜臼)為君主,平王將都城從宗周鎬邑東遷至成周洛邑(洛陽),歷史上稱東遷以後的周王朝為東周 。

西周地圖

西周地圖

東周

東周(前770年-前256年),中國歷史上繼西周之後的朝代,諸侯擁立原先被廢的太子宜臼為王,史稱周平王,延續周朝, 定都洛邑(今河南洛陽),史稱東周,以別於西周。東周的前半期,諸侯爭相稱霸,稱為春秋時代;公元前453年,韓趙魏三家聯手滅智氏家族後,三家分晉,各諸侯相互征伐,稱為戰國時代。

平王東遷以後,管轄範圍大減,形同一個小國,加上有弒父之嫌,在諸侯中的威望已經大不如前。據《左傳》記載,春秋時共有140多諸侯國。面對諸侯之間互相攻伐和兼併,邊境的外族又乘機入侵,天子不能擔負共主的責任,經常要向一些強大的諸侯求助。在這情況下,強大的諸侯便自居霸主,中原諸侯對四夷侵擾則“尊王攘夷口號團結自衛。

周襄王十七年(前635年),發生子帶之亂,襄王不能平,求救於晉文公,文公誅叔帶,遂為伯而得河內地 。周襄王二十年(前632年),襄王為晉文公所迫,於河陽踐土會盟 。周赧王時,國勢益弱,同時內部爭鬥不休,以至分為東周國和西周國。赧王遷都西周 。周赧王八年(前307年),秦借道兩週之間攻韓,周人兩邊都不敢得罪,左右為難 。東西兩週位於諸強國之間,不能同心協力,反而彼此攻殺 。至赧王五十九年(前256年),西周國被秦所滅,同年赧王病死,西周覆亡 。七年後,東周國亦被秦所滅 。東周共傳25王,歷時515年, 這一時期是中國的社會制度轉變的時期,以鐵器的廣泛使用為標誌。

春秋

春秋時期是中國歷史東周前半期歷史階段。自公元前770年至公元前476年。這段歷史時期,史稱“春秋時期”。 魯國史官把當時各國報導的重大事件,按年、季、月、日記錄下來,一年分春、夏、秋、冬四季記錄,簡括起來就把這部編年史名為《春秋》。春秋止於公元前403年,以三家分晉為標誌。

此時周已衰弱到了極點,統治範圍方圓不足六百里,各諸侯國紛紛割據稱雄,不再朝見周王,其統率諸侯的權利也是名存實亡。此間,全國共分為一百四十多個大小諸侯國,而其中比較重要的有齊國、晉國、宋國、陳國、鄭國、衛國、魯國、曹國、楚國、秦國、吳國、越國、燕國等。

春秋前夜

春秋前夜

春秋時代周王的勢力減弱,諸侯群雄紛爭,齊桓公、晉文公、宋襄公、秦穆公、楚莊王相繼稱霸,史稱春秋五霸。自東周開始,周朝由強轉弱,王室日益衰微,大權旁落,諸侯國之間互相征伐,戰爭頻繁。小諸侯國紛紛被吞併,強大的諸侯國在區域性地區實現了統一。

春秋末期

春秋末期

春秋時的一些大國

齊:齊國的祖先是周文王的謀臣姜尚之族,姜尚因助周滅商有功被封為齊侯,同時周統治者賜予齊國一種特權——可以討伐有罪的諸侯,憑藉這項特權,齊國在西周時期已發展成為東方的大國。春秋年間,齊國出現了一位歷史上著名的政治家——齊桓公(小白)。他依靠謀士管仲整頓國政,設各種官吏,各司其職,並分全國為二十一鄉,其中工商六鄉、士十五鄉,此十五鄉即為農鄉,鄉中之人在和平時專心務農,戰時當兵。如此幾年之間,齊國國富民強,到周僖王三年(公元前679年),齊國已稱霸北方。後來,齊國又於周靈王五年(前567年)消滅了東夷大國——萊,使之土地擴大了一倍以上,成為真正數一數二的大國。公元前386年,田和放逐齊康公於海上,自立為國君,同年為周安王冊命為齊侯。周安王二十三年(前379年),齊康公死,姜姓齊國絕祀。田氏仍以“齊”作為國號,史稱“田齊”。

管仲是一代名臣。孔子曾對他評價說:微管仲,吾其被髮左衽矣!齊國霸業的一大專案是南制荊楚,詳細見中國史綱57頁。

宋:宋國是周朝三恪之一,國君子姓,國都商丘。 周武王伐紂,商朝滅亡,武王分封諸侯時,封紂王的兒子武庚於殷,以奉其宗祀。武王死後,武庚叛亂,被周公平叛殺死,另封紂王的庶兄,當年曾降周的微子啟於商丘,國號宋,以奉商朝的宗祀。孔子的論語堯曰篇曾記載此一原則叫做“興滅國,繼絕世”。

宋國後來逐漸發展強大,宋襄公曾經成為春秋時期五霸之一,歷史記載宋襄公在軍事作戰時實行不切實際的“仁義”,結果被楚軍擊敗,宋襄公也因傷重身亡。 以後北方晉國和南方楚國爭霸時,宋國夾在中間,戰事連年不斷。80年間,遭遇了40次以上的戰爭。周靈王二十六年(公元前546年),宋國令尹向戎因為和晉楚兩國令尹有私交,又正當兩國交兵疲憊之際,發起和平大會,在宋國召開十國參加的“弭兵之盟”,使宋國保證了十餘年的和平時期。公元前487年,宋景公出兵滅亡曹國。

戰國時期,宋國君主宋康王推行王政,使宋國再次強盛起來。公元前286年,宋國發生內亂,齊、楚、魏三國趁機舉兵滅宋。

晉:晉國出自周成王弟唐叔虞。東周初期,晉獻公(前676年-前651年)建都絳(山西翼城縣),開始了晉國的霸業。晉國先後消滅霍、耿、魏、虞、虢等一些北方小諸侯國,統一了汾河流域。前六三六年,獻公之子重耳即位,他曾被獻公放逐十九年之久。在這十九年之中,重耳周遊列國,積累了豐富的政治經驗,故而他回國後便立即著手整頓政事,他與大臣們君臣一心,先後兩次率晉、秦、宋、齊四國聯軍南擊楚國,佔領了南方的大片領土。晉軍南征促使華夏文明進一步流傳到長江以南地區,加快了中華民族大融合的步伐。到了春秋後期,晉國的統治出現危機,並最終分裂成韓、趙、魏等幾個獨立的諸侯國家,史稱“三家分晉”。

鄭:鄭國在春秋時期諸侯國,國君姬姓,初都鄭邑(今陝西渭南華州),後遷都新鄭(今河南新鄭)。在一段時間之內,強大的齊國也對鄭國禮讓三分,曾跟隨鄭國討伐宋國,甚至求助於鄭國。莊公時代鄭國內部肅清了反叛勢力,外部滅了許國,敗了宋國,還射中了周天子桓王的肩膀,是當時最強盛的國家,史稱“鄭莊公小霸”。莊公在位四十三年去世。兒子厲公驅逐太子自立為君。厲公在位二十八年間,鄭國大亂,因此從此鄭國日益衰落,齊國逐漸取得有利地位,開始控制周邊小國。厲公下傳兩代到了繆公,以後鄭為晉、楚兩國威逼,幾乎年年不得安寧。繆公下傳兩代到襄公時期,楚國曾攻佔鄭國,襄公忍辱存國。襄公下傳四代到簡公時,鄭國任用子產為相執政,鑄造刑鼎,發展經濟,救助百姓,因而鄭國重新富強。簡公下傳四代到哀公時,晉國韓、趙、魏三家強盛,鄭國再次衰弱。哀公之後的幽公時期,韓武子攻佔鄭國,殺害了幽公。後來幽公之弟繻公復國,多次與三晉發生戰爭。繻公之後的康公時,韓國再次強盛。康公二十一年(前375年)韓哀侯率軍再次攻佔鄭國,鄭國滅亡,國土併入韓國。立國432年,歷21君。

楚:楚之先祖出自帝顓頊高陽氏。高陽者,黃帝之孫,昌意之子也。顓頊帝后第五代吳回,是帝高辛氏的火正(火官),主管天火與地火,能光融天下,帝嚳命曰祝融(祝,大也;融,明也)。其部落分佈在商都朝歌的南方(今河南新鄭一帶)。吳回之子陸終,生有六子,幼子曰季連,羋姓,是楚之先祖。季連之後曰鬻熊,是周文王的老師,其曾孫熊繹,當成王時,封為楚子(意為楚地的子爵),居楚地丹陽(今湖北姊歸縣)。春秋初期,楚國日益強大。周桓王十六年(前704年),楚君熊通自號為武王,有地千里。因其地處中國南方,故而楚國與中原的各諸侯經常發生一些戰事。透過戰爭,楚國先後吞併了四十五個較弱小的諸侯方國,並逐步成為春秋前期中國南方的主要強國之一。

秦:周孝王因秦的祖先非子養馬之功,“邑之秦,使復續嬴氏祀,號曰秦嬴。”,作為周朝的附庸,讓其繼續嬴姓的祭祀。周平王元年(前770年),秦襄公護送周平王東遷有功,被封為諸侯,秦始建國,佔領了被戎人和狄人佔領的原周朝在陝西的領地。從周僖王五年(公元前677年)起,秦國在雍建都近300年。雍城有宮殿區、居住區、士大夫與國人墓葬區和秦公陵園。秦人善戰,但一直到戰國初期秦一直是一個比較弱的國家,也許正因為它地處偏僻,因此它一直沒有受到其他國家的重視。在春秋時代早期它是一個不顯眼的國家,直到秦穆公時代方參與中原爭霸,成為僅次於晉國、楚國、齊國的二等強國。就科學技術、文化等等而言,秦在戰國初期也比較落後。這個形勢一直到前361年商鞅變法才開始改變。

吳:吳國,也叫勾吳、工吳或攻吾。周朝時期的一個諸侯國,姬姓,其國境位於今蘇皖兩省長江以南部分以及環太湖浙江北部。

周太王生有長子太伯,次子仲雍和小兒子季歷。季歷的兒子昌聰明早慧,深受太王寵愛。周太王想傳位於昌,但根據當時傳統應傳位於長子,太王因此鬱鬱寡歡。太伯明白父親的意思後,就和二弟仲雍借為父採藥的機會一起逃到荒涼的江南,自創基業,建立了勾吳古國。商朝滅亡後,周朝建立,周武王封泰伯第三世孫周章為侯,遂改國號為吳。春秋時期,吳國被越國所滅。

春秋時期,吳國與中原的諸侯國的交往越來越密切,也開始與其他諸侯國爭雄。吳王闔閭在現蘇州建立都城,任用伍子胥和孫武攻破楚國都城,為其子吳王夫差成為春秋五霸之一打下基礎。闔閭的兒子夫差不顧國家連年征戰空虛,與齊國和晉國爭霸成功後,但卻忽視了邊界上的越國,並令伍子胥自殺,被越王勾踐趁虛而入。周元王三年(前473年),夫差兵敗而逃,被圍困在餘杭山(蘇州南陽山),向勾踐求和,勾踐不準,夫差自殺,吳國滅亡,吳地盡屬越國。

越:越國,姒姓。相傳始祖是夏代少康庶子無餘,禹封泰山,禪會稽中封禪大典中的會稽本來是在泰山附近,商朝時越國封地在古雷澤,即今山東菏澤一帶,再後來卻逐次南移,在周朝諸侯的排擠下一路南遷,西周初遷至現浙江紹興一帶。春秋末年,越逐漸強大,其王勾踐經常與吳國對抗,周敬王二十六年(公元前494年),敗於夫差,向吳臣服。但經過二十年的韜光養晦,重新崛起,於周元王三年(公元前473年),滅掉吳國。勾踐滅吳後北上爭雄,橫行江淮,號稱霸王。戰國時,勢力衰弱,公元前306年,為楚所滅。

當然還有其它一些小國,大家可以把小國當做空氣即可,在歷史的長河中小國微不足道,也就沒有談論的意義。

戰國

以公元前453年,韓趙魏滅掉智氏,三家分晉為起始標誌,至公元前221年秦統一六國終止,戰亂持續兩百多年。經過春秋時期,的曠日持久的爭霸戰爭,周王朝境內的諸侯國數量大大減少,瓜分晉朝奠定了戰國七雄的格局。

戰國上承春秋亂世,中續百家爭鳴,後啟大秦帝國。是中國的思想、學術、科技、軍事以及政治發展的黃金時期,史稱“百家爭鳴”;與此同時,圖強求存的各諸侯國展開了許多舉世聞名的變法和改革,如吳起商鞅的變法圖強;而在兼併戰爭過程中,如張儀、蘇秦的縱橫捭闔,廉頗、李牧的戰場爭鋒,春申君、孟嘗君、信陵君、平原君的政治斡旋……諸如此類,不勝列舉,湧現出了大量為後世傳誦的成語和典故。而在統一中國的過程中,戰國時代也塑造了中央集權的君主專制社會的雛形。

韓趙魏分晉

韓趙魏分晉

在趙襄子等三家的聯合下,魏趙韓不僅瓜分了智氏的地盤,也徹底架空了晉國的國君,戰國七雄的時代隨之而來。因為晉國實力強大,晉國這一超級大國分裂後,秦國、楚國、齊國等都是受益者。

形勢總結:戰國時代的形式是,楚在南,趙在北,燕在東北,齊在東,秦在西,韓、魏在中間。在這七個大國中,沿黃河流域從西到東的三個大國——秦、魏、齊,具有左右局勢的力量。

戰國時期諸侯各自為政,相互混戰,國際社會非常不穩定。戰國初期東周境內尚有十幾個國家,其中以齊、晉、楚、越四國的實力最強,有四分天下之勢。後來晉國內亂,以智伯瑤為首的智氏,於前455年聯合韓、魏兩家合兵攻趙,把趙襄子圍在晉陽,決汾水灌城。韓、魏突然和趙氏聯合起來,於前453年消滅智氏,瓜分了智氏的全部土地。不久,三家又將晉公室的大部分土地和人民,也都瓜分了。齊國卿族田氏到陳完的第五世孫田恆,聯合鮑氏,滅了當時專權的欒、高二氏篡奪齊國政權(前386年田氏代齊)。後來燕國崛起,秦國中興,及其它一些小國陸續的被吞併或淪為附庸。到了戰國中期,剩下來的七個主要大國秦、楚、韓、趙、魏、齊、燕被稱為戰國七雄。

七國疆域:

秦:約佔有今陝西關中、漢中,甘肅東南部,四川中東部。

魏:約佔有今山西南部,河南北部、中部和東部。

趙:約佔有今山西北部、中部和河北中部、西南部,內蒙古自治區的一部分。

韓:約佔有今河南中部、西部和山西東南部。

齊:約佔有今山東北部,河北南部、西部和山西東南部。

楚:約佔有今湖北全省,河南,安徽,湖南,江蘇,浙江的一部分。

燕:約佔有今河北北部,遼寧,吉林的一部分。

齊秦爭霸

在戰國長達二百年的時間裡,隨著魏國和楚國的相繼衰落(見戰國曆史分期),形成了齊國和秦國東西對峙的局面,因而秦齊兩國展開了爭取其它諸侯國、孤立對方的鬥爭,而韓、魏、趙、楚、燕等國,則在聯秦抗齊和聯齊抗秦中搖擺。這時,出現了兩個著名的政治家——張儀和公孫衍,他們分別連橫和合縱。這種情況又被稱為縱橫(縱者,合眾弱以攻一強也;而橫者,事一強以攻眾弱也)。

強大起來的秦國,不斷地向東方擴張領土。周顯王四十年(前329)魏人張儀來到秦國,向秦惠文君上連橫之策,建議與魏、楚相親善,接著在魏、楚的配合下,進攻韓國的新城和宜陽,將軍隊開到洛陽,挾天子以令諸侯,最後再回過頭來攻取魏、楚的領土,迫使天下諸侯都西面事秦,完成稱王的大業。這一策略正中秦惠文王下懷,遂以張儀為客卿。張儀一再鼓動秦軍攻打魏國,又將所奪土地還魏,迫使魏國首先事秦,納上郡十五縣予秦,對其它東方國家形成很大的威脅,張儀被任命為秦的國相。周顯王四十六年(前323),魏將公孫衍行合縱之策,促使魏、韓、趙、燕、中山五國互相承認對方君主為王,以聯合抗秦。但不久,楚國就派兵伐魏,公孫衍的策略受到挫折。魏相惠施聯合齊、楚的活動也遭到失敗,被驅逐。魏惠王受到齊楚的打擊,不得不於周顯王四十七年(前322)任用張儀為魏相,想聯合秦、韓之兵以伐齊、楚。但張儀的真正意圖,是要魏國首先事秦,而讓其它諸侯國仿效。魏惠王沒有聽從張儀的意見,在齊、楚、燕、趙、韓等國的支援下,於周慎靚王二年(前319),趕走張儀,以公孫衍為魏相。次年,公孫衍發動魏、楚、燕、趙、韓五國第一次合縱攻秦,以楚懷王為縱長,被秦擊潰。

此後,秦不斷進擊三晉,又利用蜀國、巴國互攻的機會,出兵佔領了巴蜀全境,獲得了一個富庶的後方基地,秦國置巴、蜀、及漢中郡,分其地為四十一縣 。巴蜀地區遂定,秦國日益富強 。四川盆地物產豐富,農業條件優越,為日後秦國的強盛和統一奠定了雄厚的基礎。

周慎王五年(前316),燕王噲將王位讓給相邦子之。子之為王三年,國內大亂,將軍市被與太子平結黨進攻子之,百姓反攻,殺太子平和市被,死者數萬。齊宣王乘機派兵伐燕,五十餘日,就攻取燕國全境。由於齊軍大量殺戮平民,燕人起而反抗,齊軍被迫撤退。但此事證明,齊國的力量仍相當強大。同時,齊與楚結盟,更加強了齊與秦抗衡的力量。

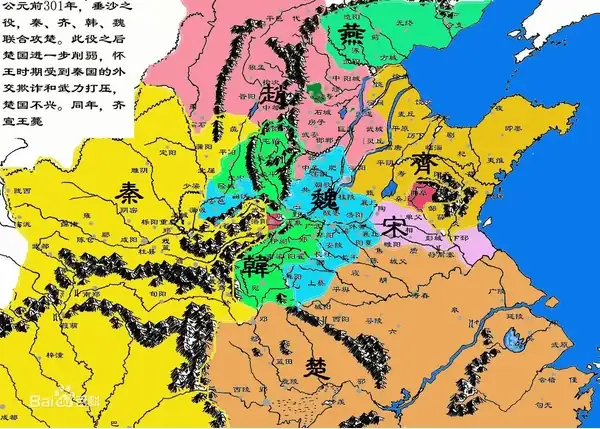

楚國的衰落

當時主要強勢的大國秦齊鬥爭的焦點在於爭取楚國。楚國是春秋老牌強國,和晉國爭霸了百年,雖在春秋末期遭受了吳國大舉入侵,國勢大損,但隨著楚昭王,楚惠王數十年的修養以及不斷對南北拓開疆域,漸漸有了復興的苗頭。戰國初期,楚悼王任用吳起為令尹,實行變法,楚國北敗三晉,西卻秦,南開長沙,蒼梧,天下諸侯畏楚之強。

前381年,楚悼王死後,貴族叛亂,射殺吳起並箭中王屍,新即位的楚肅王將其叛亂貴族盡滅,但同時造成楚國朝政大為混亂,楚肅王為穩定朝政,與剩下的貴族達成協議,廢除吳起的部分變法,以求穩定國家。變法雖被大大縮減,但不影響楚悼王為楚國留下的強國之體,其後楚宣王,楚威王即位後,創造了楚國在戰國前所未有的盛世情況,即楚國曆史上的宣威盛世,在此期間,楚宣王扶持過秦獻公,秦孝公,秦楚兩國通婚連好,共對魏國。楚宣王又發兵救趙,離間三晉,削弱強魏。齊魏徐州相王而不通知楚國致使楚國大怒,楚威王在徐州大破齊軍,給了齊威王一個教訓,楚國在此期間國勢達到最強的局面,總體發展還是向上的,並使這一盛世延續到楚懷王前期。

在楚懷王時期,秦齊兩國前後強盛起來,楚國對其雙方的傾向是一個重要的砝碼,兩國開始了爭取楚國的支援。但自齊國大破燕國後,楚國與齊國結盟和好,齊楚聯盟,致使秦國想要攻伐齊國的打算落空,秦國想要打擊削弱齊國,就要拆散齊楚聯盟不可。可楚國此時的國君偏偏是愛貪圖便宜的楚懷王。

楚國衰弱

楚國衰弱

為了破壞楚、齊聯盟,周赧王二年(前313)張儀出使楚國,使楚與齊絕交。秦國派張儀入楚向楚懷王鼓吹“連橫”,勸楚絕齊從秦,並口頭許願,以歸還楚國商於(在今河南淅川縣西南)600裡地方為代價。楚懷王信以為真,就和齊國斷交。當楚國派人向秦國討取土地,秦相張儀狡猾地說:“我和楚王商定是六里,沒聽說是六百里。”楚懷王十分惱火,發兵攻秦。秦軍在丹陽打敗楚軍,楚兵被殺八萬人,楚將屈匄被俘,秦攻取楚國的漢中地六百里。張儀又說服韓、趙、燕與秦連橫。周赧王十四年(前301),齊、韓、魏聯合攻楚,殺楚將唐昧。周赧王十六年(前299),楚懷王不顧屈原忠告,受騙往秦,被扣留,最後死於秦國。

楚頃襄王即位後,楚國愈加衰弱,雖在抗秦方面攻取舊巴國之地取得一系列勝利,但更激起秦國的報復與打擊。其後楚考烈王即位後,用春申君為相,北救趙國,與諸侯共同抗秦,攻滅魯國,楚國有了中興之勢,但難以彌補楚懷王,楚頃襄王留下的巨大創傷。楚國在楚考烈王去世後,內部宮廷不斷傾扎,楚國日漸衰弱下去。

秦趙之爭

周赧王八年(前307),趙武靈王實行胡服騎射 ,改傳統的車兵為騎兵,改車戰為運動戰,使趙國的軍事實力大為增強,成為秦國向東發展的新障礙 。秦昭王為了打擊趙國,派穰侯魏冉到齊,約齊愍王與秦昭王同時稱帝,聯合五國攻趙。

遊說家蘇秦識破了秦的陰謀,勸告齊愍王放棄帝號,發動合縱,會合燕、韓、魏、趙等五國軍隊,於周赧王二十八年(前287)聯合攻秦,秦被迫割地給魏、趙以求和。此後,趙將趙奢、廉頗,趙相藺相如一再粉碎了秦人的軍事進攻和外交重壓,捍衛了趙的尊嚴和國土。

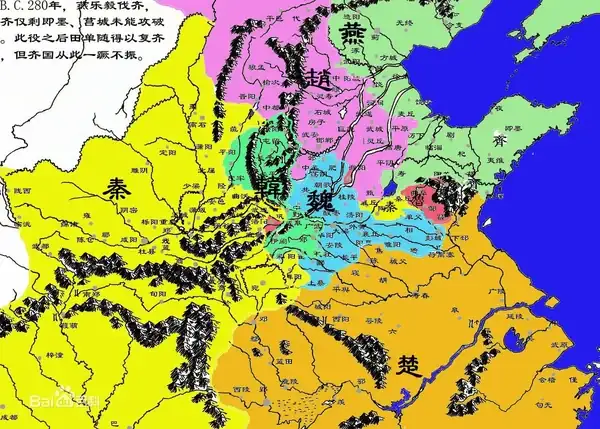

五國伐齊

公元前286年,齊國滅掉宋國,一時威勢很盛,引起各國的不安。燕國聯合秦、韓、趙、魏等國共同伐齊,於公元前284年,在濟西(今山東聊城南)大敗齊軍。燕昭王自繼位以來,奮發圖強,卑身事賢,以圖雪恥復仇。周人蘇秦和魏人樂毅受到重用。樂毅幫助燕昭王進行政治改革,使燕國迅速得到恢復和發展。蘇秦則作為間諜出使齊國,勸說齊愍王伐宋、攻楚,以削弱齊的力量。二人並與趙、魏、楚等國約定,聯合伐齊。周赧王三十一年(前284),燕將樂毅率燕、趙、秦、魏、楚五國之兵,聯合攻齊,一直攻破齊都臨淄,奪其大部分疆土。齊將田單利用燕國內部矛盾,驅逐燕軍,收復了失地。然而,齊國已經喪失了與秦國抗衡的能力。

燕國伐齊

燕國伐齊

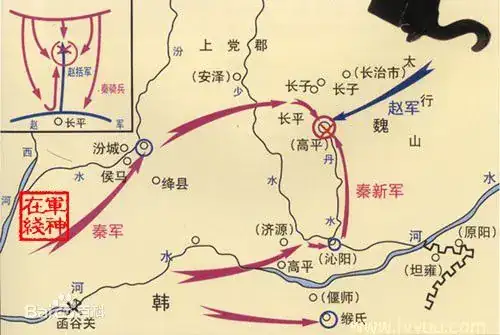

長平之戰

秦昭王納范雎之策,於周赧王五十年(前265)出兵伐韓,封閉上黨郡與韓都城新鄭的聯絡,雖迫使韓國將上黨獻給秦。然而上黨郡卻轉而依附趙國,秦王大為震怒,秦趙開戰,趙派老將廉頗率軍駐守長平。周赧王五十四年(前260),秦派大將王齕奪取上黨,與廉頗軍在長平交戰,趙軍數敗。廉頗加固壁壘,堅壁不出,雙方僵持達三年之久。長期的消耗戰下兩國國力皆損失過大,秦國欲早日決戰,趙王對廉頗消極避戰也相當不滿,秦用反間計在趙國散佈謠言,使趙國以年輕氣盛的趙括代替廉頗為長平趙軍統帥。秦國同時秘密地換來大將白起。秦軍攻趙軍營壘後佯敗後退,趙括率主力追擊,白起派出奇兵分割趙軍,並將趙括包圍起來。趙軍被圍斷糧四十六天,殺人以食,軍心大亂。趙括冒險突圍,當場喪命,全軍大敗。白起將趙軍降卒全部活埋,趙軍前後共損失四十多萬。長平之戰是秦國與他在中原最後一個強手的決戰,也是戰國最為慘烈的一次戰爭。至此,東方六國都已不再是秦國的對手。

長平之戰後,秦軍乘勢包圍趙都邯鄲。秦軍的殘殺,激起了趙人的義憤和別國的恐懼,在危急存亡面前,楚春申君、魏信陵君率軍與趙軍內外夾攻,大敗秦軍,秦國因在長平之戰損失嚴重亦自感力量不足遂撤兵。

長平戰圖

長平戰圖

秦滅六國

秦孝文王立一年(前250)而卒,秦莊襄王繼位,商人出身的呂不韋為丞相,第二年就率兵滅東周國,取韓之成皋、滎陽,建三川郡。次年,秦軍擊趙,伐韓,在上黨設太原郡。莊襄王三年(前247)崩,十三歲的秦王趙政(先秦時期姓氏並未統一,男子稱氏,女子稱姓,故秦始皇叫趙政。)即位,他就是後來的秦始皇帝。秦王政五年(前242),秦軍攻魏,奪其酸棗等二十城,設東郡,前241年,趙、楚、魏、韓、燕五國共推楚考烈王為縱約長,龐暖為聯軍主帥,共同攻打秦國。聯軍攻至函谷關時,秦軍出擊,諸侯聯軍敗退。聯軍轉而進攻秦國的盟國齊國,奪取了饒安(今河北省鹽山縣西南) 。於秦王政六年(前241)粉碎了楚、趙、魏、韓等國第四次,也是最後一次合縱對秦的軍事進攻,還用反間計除掉了反秦最激烈的魏信陵君。至此,在疆土廣大兵強馬壯的秦國面前,東方六國君主形同於秦的郡縣長官。

秦王政九年(前238),平嫪毐之亂,秦王嬴政親自執掌政權,隨即出動大軍,以摧枯拉朽之勢,橫掃六國舊勢力,史稱秦滅六國。

注:嫪毐[lào ǎi](?―前238年),戰國末期秦國人。秦始皇母親趙姬之情人。受秦國丞相呂不韋之託為偽宦官入宮,與秦王嬴政之母太后趙姬私通,倍受太后寵信,被封為長信侯,與太后私生兩子,並自稱是秦王嬴政的“假父”,後來因事情敗露,發動叛亂失敗而被秦王嬴政處以極刑,車裂(五馬分屍)而死。

秦滅六國進軍路線

秦滅六國進軍路線

前230年秦滅韓;

前228年秦攻佔趙都邯鄲;

前225年秦滅魏;

前223年秦滅楚;

前222年秦滅燕、趙;

前221年秦滅齊,秦王政稱皇帝,為始皇帝。

小知識:

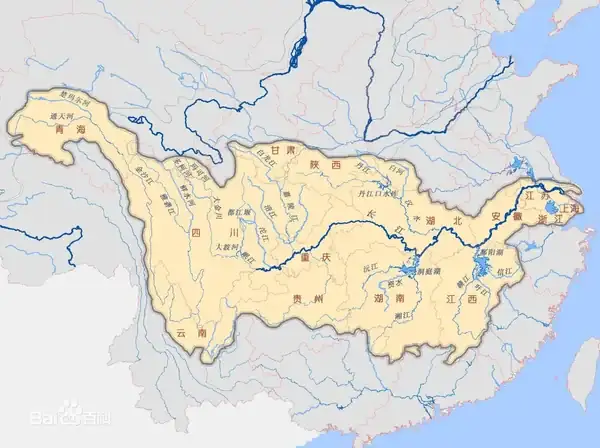

江”的最初本義是指:長江,如同“河”是指黃河。江河的區別可從兩個角度來看:

1、地域上的區別(南“江”,北“河”)

中國南方的河流多稱為“江”,例如:長江、珠江、錢塘江、岷江、怒江、金沙江、瀾滄江、雅魯藏布江、灕江、麗江、九龍江等等。可見南方人一般習慣把河流稱之為“江”。

北方的河流人們多稱為“河”,例如:黃河、淮河、渭河、經河、洛河、汾河、青河、遼河、飲馬河、沁河、柴達木河、塔里木河等等。可見北方人習慣把河流稱之為“河”。

人們對江河名稱上的劃分區域和傳統南北劃分略有不同。西藏、四川、重慶、湖北、江西、浙江(含)以南多稱“江”,以北多稱“河”。這是南方北方對河流命名習慣上的區別。

2、規模上的區別(大“江”,小“河”)

雖然有地域的大致劃分,但凡事沒有絕對。人們在對河流命名時也會根據河流的大小規模來區別稱之為“江”或“河”。

我們看看例外:北方的嫩江、鴨綠江、黑龍江、松花江,烏蘇里江(南方有象瀏陽河之類的河),這些河流在北方被稱為“江”,而這些“江”的共同之處在於長度、流量、流域,規模上是較大的,所以除了地域對河流命名的習慣外,人們通常會把一些小的河流稱為“河”,而對於大一點的“河”人們習慣上稱之為“江”。

黃河

黃河 汾河

汾河 長江

長江 長江流域

長江流域